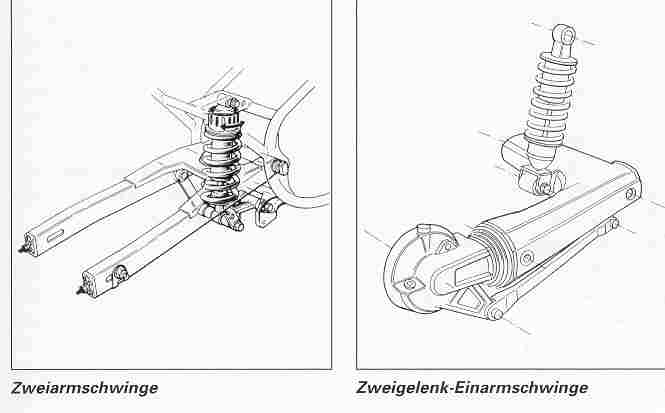

Die Hinterradaufhängung ist deutlich einfacher

aufgebaut als ihr vorderes Pendant - schließlich muss das Hinterrad ja nicht

lenken. Zudem sind Radführung, Federung und Dämpfung hinten voneinander

getrennt, während die Telegabel alle Funktionen übernimmt. Standard ist bei

der Hinterradaufhängung die Zweiarmschwinge, Einarmschwingen sind eher die

Ausnahme. Bei Motorrädern mit Kardanantrieb gibt es spezielle Konstruktionen

wie das Paralever von BMW, eine zweigelenkige Schwinge mit Momentausgleich,

die unerwünschte Fahrwerksreaktionen beim starken Beschleunigen eliminieren

soll.

Bei der Zweiarmschwinge führt zu beiden Seiten des Rades ein

Schwingenarm aus Rund- oder Rechteckrohren oder aus Strangpressprofilen von

der Schwingenlagerung zur Hinterachse. Die Schwinge besteht aus Stahl oder

Aluminiumlegierungen, Schweißkonstruktionen oder Gussteile verstärken die

beiden Arme. Schwingen sind heute erheblich massiver als noch vor 20 Jahren.

Das liegt zum einen an den deutlich stärkeren Motorradmotoren, zum anderen

an den höheren übertragbaren Kräften moderner Reifen und schließlich auch an

den Federungssystemen. Denn bei vielen aktuellen Motorrädern greifen nicht

mehr zwei Federbeine in der Nähe der Radachse an, sondern ein

Zentralfederbein direkt oder über Hebelumlenkungen im Bereich der

Schwingenlagerung. Durch all diese Faktoren wirken weit höhere Kräfte und

Biegemomente auf die Schwinge als noch vor zwanzig Jahren.

Bei der Einarmschwinge führt nur auf einer Seite des Rads ein

Schwingenarm von der Schwingenlagerung zur Radachse. Die meisten

Einarmschwingen bestehen aus Aluguss; auf ihren Schwingenarm wirkt im

Gegensatz zur Zweiarmschwinge bereits bei Geradeausfahrt ein Torsionsmoment.

Deswegen müssen sie steifer sein, was sich meist in einem höheren Gewicht

niederschlägt. Vorteile bringt die Einarmschwinge beim Ausbau des Rads, das

oft von einer zentralen Radmutter gehalten wird und sich schnell und

problemlos nach einer Seite abnehmen lässt.

Bei Motorrädern mit Kardanantrieb wirkt sich das Antriebsmoment am

Hinterrad stark auf das Fahrverhalten aus. Es stützt sich über das

Kardangehäuse an der Schwinge ab und verursacht damit ein Drehmoment um die

Radachse, das so genannte Reaktionsdrehmoment. Dadurch hebt sich das

Motorrad beim Beschleunigen aus den Federn, und zwar umso stärker, je höher

das Antriebsmoment am Hinterrad ist. Deswegen sind die Kardanreaktionen in

den unteren Gängen stärker als in den oberen. Einige Hersteller versuchen

diese Eigenart durch längere Schwingen zumindest einzuschränken. BMW und

Moto Guzzi bekämpfen den lästigen Fahrstuhleffekt mit zusätzlichen

technischen Aufwand: Die Kardangehäuse sind gegenüber dem Schwingenarm

zusätzlich gelenkig gelagert und stützen sich über eine separate Strebe am

Rahmen ab. Abhängig von der Geometrie des dadurch entstehenden

Parallelogramms lässt sich mit der Zweigelenk-Einarmschwinge der BMW und der

Zweigelenk-Zweiarmschwinge der Guzzi ein Aufstellen unter Last nahezu

vollständig verhindern.

Auch bei Sekundärantrieben wie Kette oder Zahnriemen wirken unter Last

Reaktionskräfte auf die Hinterradaufhängung. Je nach Position der Schwinge

und der Lage von Ritzel und Schwingenlagerung lassen sie das Motorrad ein-

oder ausfedern. Sie machen sich aber deutlich weniger bemerkbar als beim

Kardanantrieb.

Dokument in PDF